個別株投資でまったく勝てません。

再現性高く勝てるようになる方法はありませんか?

このような疑問に対して記事を書きました。

この記事の内容

- 個別株投資で負け続けたわたしが、劇的に勝てるようになったおすすめの方法を徹底解説!

- ぶっちゃけ、無難に勝ちたいなら「インデックス投資」一択!

こんにちは、40代の凡人です。

わたしは個別株投資を2021年からかれこれ5年ほどやっています。

もともとは、一攫千金を夢見て始めた投資でしたが、まったく勝てずひたすら資金が減っていく日々を送っていました。

「個別株はギャンブルで、勝っている人は運が良かっただけだ」と言い訳をしてました。

ただ、ある方法を取り入れてから、劇的に勝率が上がってきましたので、自分自身のアウトプットを兼ねて徹底的に解説していきます。

こちらのデータは、SBI証券における投資成績の一覧なんですが、2024年あたりから評価額がプラスになってきているのがわかりますか?

これは、個別株投資の成績が上がってきたことが大きな要因なんです。

今回はこの個別株投資の成績が上がってきた要因を解説していきます。

この記事を読むと次の結果が期待できます。

この記事を読むメリット

個別株投資における勝率がUPする。

(注意)投資結果については、100%保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

個別株投資で負け続けた私が、劇的に勝率が上がったおすすめの方法

まず結論から申し上げます。

わたしの投資成績が上がった手法

「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」をどちらも活用する。

まず投資の手法ですが

大きく分けて「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」に分かれています。

これは、どちらが正しいとか間違えているとかの訳ではありませんが

なぜかどちらか片方の手法しか使われない方が多いです。

でも、わたしはどちらも活用していくことをおすすめします。

というよりも、わたしはどちらも活用し始めてから、明らかに勝率が上がりました。

具体的な活用方法なんですが、次の3ステップで投資を行います。

step

1

ファンダメンタル分析で優良な銘柄をチョイス

step

2

テクニカル分析で長期的には上昇トレンドで、短期的に値下がりした銘柄を狙い撃つ

step

3

単元未満株を活用してリスク許容度を下げておく。

とってもシンプルな3ステップですが、順番に説明していきます。

STEP1:ファンダメンタル分析

まずはファンダメンタル分析について紹介します。

ファンダメンタル分析のポイント

- マクロで長期的判断をするための指標

- 売上やPERなどの6つのポイントをおさえる

- 特に将来の予測を重要視する

そもそもファンダメンタル分析の定義を確認していきます。

国の経済や政治の状況、企業の業績や財務状況などから株価や為替がどのように動いていくのかを判断する分析方法。長期目線での投資向き

(引用元:マネックス証券HP)

つまり、ファンダメンタル分析は長期的な判断をするために行います。

昔のわたしは、ファンダメンタル分析はまったく行わず、なんちゃってテクニカル分析と雰囲気で買って、その購入した株が値下がりしてきてもロスカットもできず粘るだけ粘って底値で手放していました。

つまり、雰囲気で買って雰囲気で売ってしまう

典型的な「市場のカモ」状態だったのです。

でも、ファンダメンタルズ分析を行いだしてから

自分の中で「なぜこの株を買うのか?」という根拠を持てるようになったので、短期的な市場の動向に左右されなくなりました。

つぎに、わたしのファンダメンタル分析の方法ですが、わたしは7つのポイントを絶対に確認しています。

- 売上高

- 営業利益

- 当期純利益

- 自己資本比率

- 営業キャッシュフロー

- PER

- PBR

本当はもっと指標はたくさんあって、できるだけ多くの指標を理解した方がいいのですが、わたしはそこまで理解が追いつかないので、必要最低限です。

指標1「売上高」が右肩あがり

やっぱり売上があってこその業績なので、ここを無視することはできません。

売上は業績の根幹なので、とても大切です。

そのうえで、重要視しているのは

「過去からの売上の推移」と「将来の売上の予測」この部分です。

理想は、過去からずっと右肩上がりに売上があがっていくことですが

絶対的に大切なのは将来の予測です。

いくら過去が良くてもこれから売上が下がる見込みの企業には投資したくありませんよね。

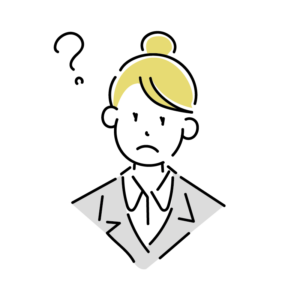

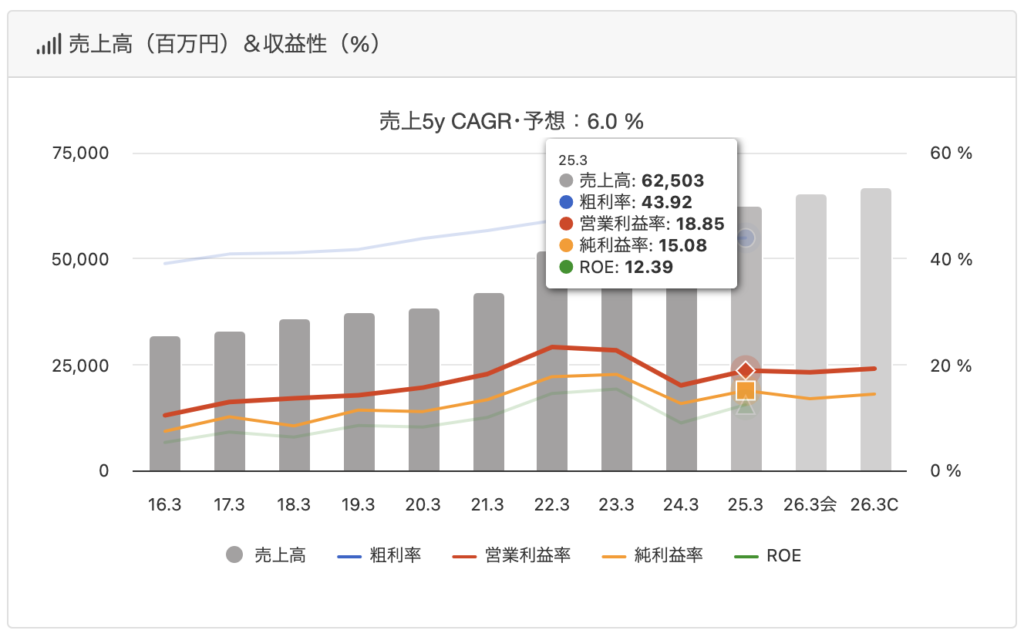

分析にはわたしは「バフェット・コード」を使用しています。

基本は無料で使用できるのでとても重宝しています。

たとえば、わたしも実際に投資をしている「フジミインコーポレーテッド(5384)」の例で確認していきます。

2016年期から順調に売上が上がっていますが、2024年期は一時的に売上が下がっています。

ただ2025年期で売上は戻り、2026年期の予測は売上が増額する見込みとなっていますが、わたしの投資方針ではこのような状態はOKです。

いくら来季見込みが増額でも、毎年の売上が安定しない企業はNGだと考えています。

指標2「営業利益」が右肩あがりで10%以上

次に大切なのは「営業利益」です。

営業利益とは、企業が本業のみであげた利益を示すものです。

つまり、「企業の実力がわかる指標」なんですが、次の公式で計算できます。

営業利益

営業利益 = 売上高 ➖ 売上原価 ➖ 販売費及び一般管理費

この営業利益の理想の形は、売上高の10%以上で、毎年右肩上がりであることです。

たとえば、売上高が順調に伸びているのに、営業利益が低かったり波があったりするのは、原価率などの売上のための経費が必要以上にかかっていたり事業効率が悪くて、利益を上げるのがしんどいことを表しています。

やっぱり本業に元気がないと、その企業に対していい印象は持ちにくくなります。

またまた、バフェットコードを使って「フジミインコーポレッテッド(5384)」の例を見ていきましょう。

フジミインコーポレーテッド(5384)の2025年期の「営業利益率」は、18.85%であり、2024年期を除き、基本は右肩上がりであることがわかります。

売上高と営業利益が右肩上がりで利益率も高いので優良です。

指標3「当期純利益」が右肩上がり

当期純利益とは、最終的に残った利益のことを指します。

つまり、最終的にどれだけ利益がでたのかという結果のことです。

営業利益

当期純利益 = 売上高 ➖ 売上原価 ➖ 販売費及び一般管理費 ± 経常収支 ± 特別終始 ➖ 税金

色々と計算がややこしいので、最終的な利益のことだと考えてください。

当期純利益においても、理想は売上高や営業利益と同様に右肩上がりで安定していることです。

ただ、臨時的な損失で一時的にマイナスになることもあり得るので注意は必要です。

指標4「自己資本比率」が50%以上

自己資本比率も、とってもとっても大切です。

自己資本比率とは、企業の総資本のうち自己資本(返済不要のお金)が占める割合で、わたしの中では欠かすことができない重要指標です。

自己資本比率

自己資本比率 = (総資本 ➖ 他人資本) / 総資本 ✖️100

自己資本比率が高いということは、借金に依存しない経営をしているので、次のメリットが考えられます。

- 財務・経営の安定性

- 倒産リスクの低減

- 成長投資への原資

つまり、自己資本比率が高いということは、メリットだらけなのです。

でも、自己資本比率の目安ってあるんですか?

一般的な目安は次のとおりです。

- 40%で比較的安定

- 60%〜70%以上で理想的な水準

わたしは自己資本比率が50%以上であればとりあえずOKとしています。

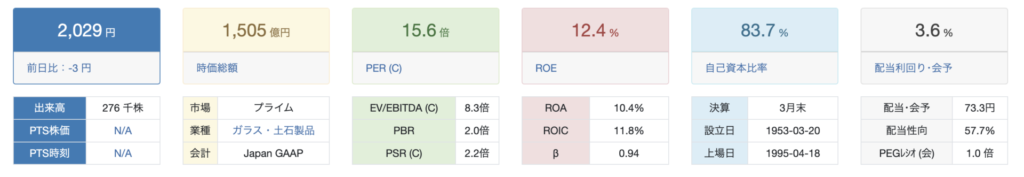

それでは、再度、バフェットコードで、「フジミインコーポレッテッド(5384)」の例を見ていきましょう。

自己資本比率は、83.7%なので、とても財務・経営が安定していることがわかります。

指標5「営業キャッシュフロー」が黒字で右肩上がり

営業キャッシュフローとは

企業の営業でどれだけお金が増えたのかを示す指標です。

この指標もとっても大切で

要するに営業キャッシュフローが赤字だと、その年は儲かっていなかったことなので、普通に心配です。

理想は、右肩上がりで増え続けていること

最低でも、黒字であること

このポイントだけは必ず確認しましょう。

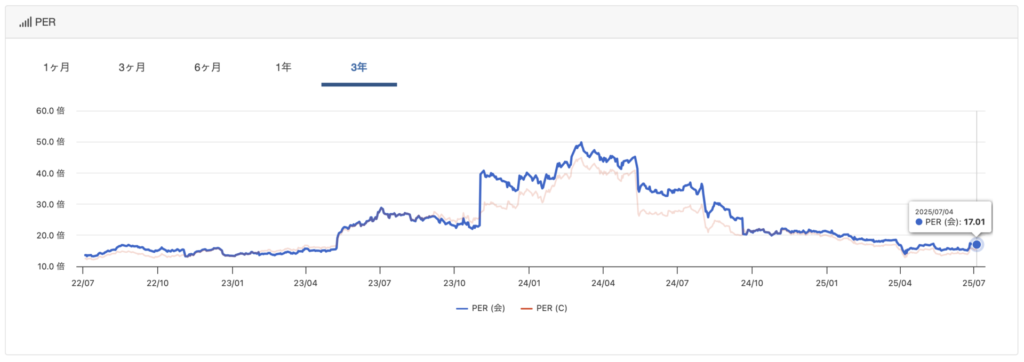

指標6「PER(株価収益指数)」が過去から比べて割安

PER(株価収益指数)も必ずチェックしておきましょう。

PERは、株価が利益の何倍の価値にになっているのか示すもので、現在の株価が割安か割高かを判断する指標です。

PER(株価収益指数)

PER(株価収益率) = 株価 / EPS(一株あたり純利益)

PERは、一般的には15%を下回ると割安、15%を上回ると割高と言われますが

これは業界などでも目安が違うので、同じ業界や同類種の企業を参考にするのが正解です。

特に、その企業の過去からのPERの推移を確認し

過去と比べて割安であれば

利益に対して株価が安いことを示すのでチャンスが高いと判断しやすくなります。

フジミインコーポレーテッド(5384)でも過去からのPER(株価収益率)の推移は

高い時だと49%程度であるのに対して、2025年7月のPER(株価収益率)は17.01%とかなり割安であることがわかります。

わたしは最近この株を購入しましたが、PER(株価収益率)が割安であることも大きな購入動機になりました。

指標7:PBR(株価資本倍率)が1%未満

PBR(株価資本倍率)とは

株価が一株あたり純資産の何倍になっているのかを示す指標です。

つまり、企業の資産価値と株価を比較することで株価が割高か割安かを判断することとなります。

PER(株価収益指数)

PBR(株価資本倍率) = 株価 / BPS(一株あたり純資産)

これは企業の解散価値といって

一般的には1を下回れば企業の資産価値より株価が割安だと判断されます。

わたしもPBR(株価資産倍率)は、1を下回っているかとうか確認しています。

以上、7つの指標でチェックした方法でファンダメンタル分析を行い、優良な銘柄をチェックリストに入れておき、STEP2のテクニカル分析を行います。

注意

ファンダメンタル分析のみで購入せず、必ずテクニカルで購入タイミングを探ること

ファンダメンタル分析を行うとお宝銘柄を発掘したように思って(実際にお宝銘柄である可能性も高いですが)すぐに購入したくなります。

でも、ここで、一旦購入するのは我慢して、STEP2のテクニカル分析も行うようにしてください。

わたしが個別株投資で負け続けていた原因の一つが、株価が上昇している株をジャンピングキャッチしてしまい高値づかみをすることでした。

STEP2:テクニカル分析(長期的に右肩上がりで短期で値下がりしたタイミングを探る)

続いて、STEP2では、STEP1でチェックした銘柄に対してテクニカル分析を行ない買い時を探っていきます。

テクニカル分析で押さえておきたいポイントは

- 月足チャートで分析

- トレンドラインで上昇トレンドを確認

- 水平線で短期的な下落時の抵抗ポイントを確認

- 水平線を引いたラインに短期的に値下がりしたタイミングを狙っていく

テクニカル分析は、証券会社のアプリでも行うことができますが、おすすめはTradingView(トレーディングビュー)です。

無料でも使用できますので、実際にTradingViewで「フジミインコーポレーテッド(5384)」のチャートを確認してみます。

Screenshot

テクニカル1「月足チャート」で確認

チャートのローソク足の種類はは、「分足」「時間足」「日足」「週足」「月足」があり、それぞれ分析する期間に応じたローソク足が表示されます。

一本のローソク足が、1時間なのか、1日なのか、1週間単位なのか、1ヶ月単位なのか変わってきます。

まずは、長期的なトレンドを知りたいので、月足チャートで分析していきます。

日足チャートでも分析はもちろんできますが、日足チャートだと短期的な分析になり長期的なトレンドの確認には向いていません。

月足チャートで長期的な分析ができたら、週足→日足で中・短期的な値動きを確認するのはありです。

テクニカル2:トレンドラインで上昇トレンドを確認

月足で表示したチャートでトレンドラインを引いてみてチャートの方向性を確認します。

トレンドラインとは

チャート上でローソク足の高値や安値を結んで引かれる線のことで、上昇トレンドや下降トレンドなど相場の方向性(トレンド)を視覚的に確認できる

わたしは、上昇トレンドに順張りする方針で投資していますので、トレンドラインはローソク足の安値と安値を結んで引きます。

多少ラインからはみ出したローソク足もありますが、相場の方向性を確認するためのものなので、多少ずれても大丈夫です。

このように株価のアップダウンはあるもののトレンドラインを引いた時期からカウントすると長期的に上昇トレンドだと確認できます。

テクニカル3:水平線で短期的下落時の抵抗(反発)ポイントを探る

相場の方向性は長期的に上昇トレンドだからといって、それだけで飛びつくとジャンピングキャッチで高値掴みとなる可能性があります。

なので購入するのは、短期的に下落するタイミングを待って反発するタイミングが最高です。

そんな時に抵抗(反発)するポイントを探る方法は、水平線を引くことです。

水平線とは

チャート上に引かれる水平な線のことで、相場におけるレジスタンスラインやサポートラインとして機能すると考えられる。

水平線は過去からのチャートを水平に見て、何度もローソク足が反発や抵抗しているポイントに引きます。

まさに、いまラインを引いたポイントが、レジスタンスライン(抵抗ポイント)として多くの人に意識されているポイントだと考えられます。

テクニカル4:水平線を引いた反発ポイントまで株価が下落(上昇)するのを待ってエントリーする。

最後は、水平線を引いたポイントまで株価が短期的に下落してくるのをひたすら待ちます。

もうここまで分析したからすぐにでもエントリーしたくなるのはとてもわかります。昔の私なら即断エントリーしていたと思います。

ただし、負けに負けて観に染みたことですが、「株価は上昇もするが果てしなく下落する可能性もある」ということです。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析を行なったことで「優良銘柄」「上昇トレンド」「短期的な下落」この3つのポイントは押さえているので、この地点で勝率はかなり高いものの、相場に絶対はないのが鉄則です。

想定とは違う暴落で反発する見込みのポイントで反発せず、さらに下落していくことも可能性としてはあり得るのです。

そこで、しっかり水平線を引いた反発ポイントで下落が止まり、上昇に転じたことを確認してからエントリーするようにしましょう。

わたしも実際に「フジミインコーポレーテッド(5384)」は、水平線から反発したタイミングで購入しました。

エントリー日は2025年7月3日で、エントリー時の株価は2032円で、購入数は30株です。

わたしの投資結果がどうなるかは、お楽しみにお待ちください。

STEP3:単元未満株を活用しリスク許容度を下げる

ファンダメンタルやテクニカル分析が大切なのはわかりましたが、それでも大損するのは怖いです。

わかります、その気持ち

実際、わたしも勝率が上がったとはいえ、全ての投資で勝っている訳ではありませんし勝率100%は不可能だと思っています。

つまり、これだけ分析やベストなエントリータイミングを模索しても負ける時は負けるのです。

そんな株価が思いどおりに上昇せず、下落した場合に有効的なのは「リスク許容度を下げる」ことです。

- あらかじめロスカットするポイントを決めておく

- 1単元(100株)未満で購入しておきホールド

- 1単元(100株)未満で購入しておきナンピン買い

リスク軽減方法1「あらかじめロスカットするポイントを決めておく」

これが一般的に言われる損失を最低限にする方法で、いわゆる損切りです。

でもこの損切りは私は得意ではありません。

なぜなら、ロスカットはルールの遵守が絶対で、過去の私はそのルールが守れず大損してきたからです。

このロスカットが難しいのは、ロスカットポイントまで値下がりしたからといって、100%暴落する訳ではなく反発して上昇に転じることもあるからです。

勇気を出して損失を認めたにも関わらず、何日か後にロスカットをした銘柄の株価が高騰していたことも多々あり、気がつけばルールの遵守は全くできず、なんちゃってトレードをするようになっていました。

だから5%程度値下がりしたら絶対にロスカットをするという鉄のルールを遵守できる人は、エントリー時にロスカットポイントをあらかじめ決めておいて、そのポイントまで値下がりしたら機械的にロスカットをしていくのが一番ベストなリスク軽減法です。

どの投資の本を読んでもロスカットは絶対にするべきと書かれているので、間違いなくベストな手段だと思います。

ただ、わたしはどうしてもルールが守れませんでした。

お気づきかもしれませんが、次から紹介する方法が私が実際に投資の際に行っているリスク軽減法です。

リスク軽減法2「単元未満株で購入しておき、 損失が出ても気にせずホールド」

現在は本当に投資環境に恵まれているなって感じるのが、単元未満株でも株は購入できるようになったことです。

単元未満株とは?

通常、株価は1単元(100株)単位でしか購入できませんが、単元未満(1〜99株)で株を購入すること

つまり、1株が2,000円の場合、これまでなら1単元(100株)しか購入できず、この銘柄を購入するためには20万円(2,000円×100株)必要だったのです。

この20万円で購入した株がうまく値上がりしてくれたら、それだけリターンも大きい反面、値下がりしたときの損失も大きくなる傾向にありました。

また、単元株(100株)で株を購入する場合の大きな問題点が「リスク許容度が高くなりすぎる」ことです。

リスク許容度は人によって異なりますが、損失がでた時にどこまで耐えられるか!が目安なので、リスク許容度が低い人が大きな金額の株を持つと、少し株価が下がっただけで気になってしまい大きく株価が下がると損失に耐えられず底値で手放してしまうという悪循環になりがちです。

ロスカットルールを決めて損失が少ない段階でロスカットしていたら、損失は必要最低限で済みますが、限界まで損失に耐えて手放してしまうと損失は大きい上に底値付近で手放していることすらあります。

単元未満株で株を購入すると、リスク許容度が下がるので、損失があまり気にならなくなります

もっと言えば、損失が気にならない程度の株数で購入することがおすすめです。

実際にわたしは、10株単位で株を購入しだしてから、その株の値下がりが全く気にならなくなりました。

株価2,000円の銘柄を、1単元(100株)で購入し、10%値下がりしたら、2万円の損失です。

でも、同様に株価2,000円の銘柄を、10株で購入し、10%値下がりしたら、2千円の損失で済みます。

わたしは、この程度の損失なら気にならないので自分のリスク許容度にあっていると思います。

でも2千円の損失も許容できない人は、もっと購入株数減らしてみるのがおすすめです。

単元未満株を購入できる証券会社は、「SBI証券」と「楽天証券」ですが、どちらの証券会社も優良ですので、どちらかにしておけば間違いありません。

また、「SIB証券」「楽天証券」ともに、単元未満株の購入手数料は無料ですので、そこもおすすめポイントです。

わたしはSBI証券でインデックス投資も個別株投資も行っていますが、管理が楽だし購入銘柄も豊富なのでおすすめです。

リスク軽減法3「単元未満株で購入し、損失がでたらナンピン買い」

リスク許容度を抑える方法は、少ない株を購入し損失が出たら追加購入(ナンピン買い)することです。

ナンピン買いとは

保有している株式などの株価が下落したときに、平均購入単価を下げるために追加で購入すること

単元未満株でナンピン買いをすることで、株価が下落した時でも損失を下げ、株価が上昇に転じた時のチャンスが広がります。

でもナンピン買いはリスクが高い方法でもあるので、やや上級者向けの方法となるかもしれません。

下落相場でナンピン買い(追加購入)をしても、さらに下落を続けている場合は、購入株数が増えた状態で損失が増えることになるので、リスク許容度が上がり損失に耐えられなくなるリスクが高くなります。

わたしは10株単位で株を購入し、下落したら次の水平線(レジスタンスライン)で追加で10株購入するようにマイルールを設定しています。

わたしは、基本10株〜20株で株を売買しているので、多少の損失が出ても気にならないのでナンピン買いしていますが、株を売買するときは「株価が上昇するストーリー」と「株価が下落するストーリー」を持っておき、どちらにも納得できる場合に売買するようにすることがおすすめです。

この時に保有する株価が大きくなればなるほど冷静な判断がしにくくなるので、リスク許容度が低くなる単元未満株での株の売買は本当におすすめです。

ぶっちゃけ、無難に勝ちたいのなら「インデックス投資」一択だった話!

もっと簡単に資産を増やす方法はないんですか?

そんなスケベなお金好きなあなたに、おすすめな方法があります。

ここまで、個別株投資での勝率UPの方法をお知らせしてきましたが、ファンダメンタルとテクニカルで分析をしたり、エントリーポイントまで待つのが面倒だと思われる方もいると思います。

そんな方に向けて、無難に勝率が高い方法をお知らせします。

無難に勝率が高い方法

インデックス投資一択!!

もう、そんな方には、インデックス投資一択しかないです。

もう少し詳細に説明すると「インデックス投資」✖️「ドルコストインデックス法」で「長期積立」を行うことです。

インデックス投資とは

特定の株価指数(インデックス)の値動きに株価が連動すること目標にした投資方法

「ナスダック」や「ダウ平均」、「日経平均」など、連動する指数によって値動きも異なるものの、市場全体の値動きと一致する投資方法だとイメージすると理解しやすいです。

このインデックス投資の素晴らしい点は次のとおりです。

- 市場全体に投資するので分散が効いている

- 低コストで運用ができる

- 初心者でもプロと同等の成績を上げることができる

- 長期投資に向いている

つまり初心者でもタイミングを気にせずコツコツ積立を行うことで、プロと同等の成績を上げることが期待できるのです。

実際にわたしも2017年からインデックス投資をコツコツ積立していますが、「コロナショック」「トランプショック」など2度の暴落を受けたものの、順調に右肩上がりで資産は増えています。

インデックス投資は、毎月の積立設定を行なったら後は完全放置しておけるので楽ちんです。

わたし自身のポートフォリオでも、おおよそインデックス投資50:個別株50の割合で投資を行っています。

この個別株投資とインデックス投資を行なった結果の資産状況については、毎月資産を公開しております。

こちらもCHECK

-

-

(令和7年6月分)40代凡人の資産額を公開します。

続きを見る

まとめ

今回の記事をまとめます。

個別株投資で負け続けていたわたしが劇的に勝率が上がった方法は次のとおりです。

わたしの投資成績が上がった手法

「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」をどちらも活用する。

ファンダメンタル分析で確認している指標

- 売上高

- 営業利益

- 当期純利益

- 自己資本比率

- 営業キャッシュフロー

- PER

- PBR

ここであげた指標は必要最低限ですので、分析になれてきたらキャッシュフローなども確認するようにしましょう。

テクニカル分析の手順

- 月足チャートで分析

- トレンドラインで上昇トレンドを確認

- 水平線で短期的な下落時の抵抗ポイントを確認

- 水平線を引いたラインに短期的に値下がりしたタイミングを狙っていく

それでもリスクを下げたい人は単元未満株で購入し、自分のリスク許容度に応じた売買をしましょう。

単元未満株が購入できる証券会社は「SBI証券」「楽天証券」です。

無難に勝率を上げたい人は

- インデックス投資一択!!

以上が、個別株投資で負け続けたわたしが劇的に勝率が上がった方法になります。

実際に、記事を書いてみて、昔は本当に適当に売買していたんだと改めて反省しました。

ネット記事やYouTubeで人がおすすめしていたという理由だけでなんとなく購入してみたり、株価が上昇している銘柄に乗り遅れないように焦ってジャンピングキャッチしたり、株式投資に余裕がなさすぎました。

そして何より、なぜこの株を購入するのか?なぜこのポイントで購入するのか?このように自分の中で判断基準や根拠もなく売買していたので、今考えると負けて当然だったと思います。

株式市場はお金が大好きな強者が日々、凌ぎを削っている戦場なのです。

でも、まずは少しづつでも勉強と実践をしていくことで、知識や経験値が溜まっていくので、一歩づつ前進していきましょう。

分析も大切ですが、実際に株を購入してみないとわからないことも沢山あるので、少額でもいいので投資してみることもおすすめです。

単元未満株でも株を購入できるようになっているので、少額からでも投資の経験を積んでいくのもありだと思います。

もちろん投資は自己責任なので、損失がでても保証はできませんが、リスクをできるだけ抑えることは大切です。

わたしもこれからサイドFIREに向けて、日々実践し、経験値を貯めていきますので、一緒に頑張りましょう。

今回は以上です。